- DÉPRESSION ÉCONOMIQUE

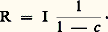

- DÉPRESSION ÉCONOMIQUELa dépression peut être définie comme un état de l’activité économique – ou des grandeurs qui en sont les indicateurs, généralement sous forme de nombres-indices – inférieur à un niveau de référence. Le critère le plus souvent retenu est celui de plein-emploi des ressources disponibles ou du potentiel de production dans la période considérée, en particulier du plein-emploi de la main-d’œuvre. Ce niveau de référence est le taux d’emploi maximal pouvant être atteint et maintenu sans entraîner des pressions inflationnistes: ce taux est proche d’un taux d’emploi de 100 p. 100. Le phénomène du chômage résiduel découlant des phénomènes de friction sur le marché du travail fait qu’il n’atteint pas nécessairement ce taux.La dépression est un phénomène réel (apprécié par référence à des indices en volume – tels que la production intérieure brute ou bien la production industrielle – réévalués à prix constants) distinct d’un phénomène monétaire: la déflation (appréciée par référence à des indices tels que le niveau général des prix, la masse monétaire). Néanmoins, dépression et déflation sont souvent des phénomènes concomitants.L’analyse de la dépression en tant qu’état des grandeurs économiques relève d’une méthode dite de statique comparative. Cependant, cette analyse doit être prolongée par une théorie dynamique où la dépression est étudiée en tant que mouvement des grandeurs économiques, comme une phase du mouvement cyclique ou comme une tendance.Analyse de statique comparativePosition du problèmeEn statique comparative, on détermine à un instant donné les conditions de l’équilibre sur une courte période, pour rechercher les raisons qui font que les grandeurs économiques se fixent à un niveau inférieur à celui qui assurerait le plein-emploi, par comparaison avec les conditions de réalisation de l’équilibre correspondant à celui-ci. On ne cherche pas à expliquer l’instabilité conjoncturelle qui a conduit à la dépression. C’est au contraire l’existence d’un état stable de l’économie, inférieur au niveau de l’équilibre correspondant au plein-emploi qui est alors le problème central.Cette position du problème, illustrée par l’ouvrage célèbre de lord Keynes, La Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie , correspond aux circonstances historiques de la période de l’entre-deux guerres, dominée dès les années vingt en Grande-Bretagne par une dépression persistante et, à partir du déclenchement de la grande dépression des années trente, par une situation analogue aux États-Unis et dans le reste du monde.L’analyse keynésienneAntérieurement à Keynes, la théorie prépondérante imputait le chômage et l’insuffisance de la production à la rigidité des salaires à la baisse (due elle-même à la pression des syndicats ouvriers), la persistance des phénomènes dépressifs étant expliquée par le maintien du taux de salaire à un niveau supérieur à celui de la productivité marginale de la main-d’œuvre.Keynes suppose le niveau d’emploi déterminé par la production, et cette dernière par la demande effective, c’est-à-dire par la somme des dépenses de consommation et des dépenses d’investissement. Enfin, dans la détermination du revenu national et donc de la demande effective, l’investissement joue un rôle moteur, que ne saurait jouer la consommation, elle-même fonction des revenus distribués. Par contre, la consommation sous la forme de la propension à consommer, c’est-à-dire du rapport entre la variation de la consommation induite par une variation du revenu et cette variation du revenu elle-même, joue un rôle de transmission et d’amplification des variations de l’investissement sur le revenu.Une variation de l’investissement a pour effet premier une variation équivalente des revenus distribués, sous forme de salaires ou de profits. La propension à consommer détermine dans quelle mesure cette première variation des revenus, en provoquant des dépenses de la part des consommateurs, entraîne un nouvel accroissement de la production et une nouvelle création de revenus, et ainsi de suite.Suivant une relation dite du multiplicateur, il est possible de calculer la somme des accroissements successifs de revenus déclenchés par une dépense d’investissement initiale, à condition que (comme c’est le cas normalement) la propension à consommer c soit inférieure à l’unité, la série de ces accroissements successifs en progression géométrique (I, c I, c 2I, c 3I, ...) tendant vers zéro et le revenu correspondant, R, pouvant être calculé comme suit:

Reste à déterminer le niveau d’investissement lui-même. Pour des anticipations données des entrepreneurs quant à la rentabilité du capital, Keynes estime que le taux d’intérêt est un phénomène monétaire et qu’il jouera un rôle déterminant. Pour une offre de monnaie donnée, il dépend de la préférence pour la liquidité, c’est-à-dire de la demande de monnaie qui découle non seulement des besoins d’encaisses en relation avec le niveau de revenu atteint, mais encore de la mesure dans laquelle les détenteurs de monnaie désireront la thésauriser.La dépression s’explique par l’insuffisance de la demande effective. Les causes de cette insuffisance pourront être recherchées dans trois directions dont dépendent les mesures de politique économique qui seront proposées pour remédier à la dépression.Celle-ci peut, en premier lieu, provenir de l’insuffisance du montant des dépenses d’investissement. On y remédie alors grâce à des dépenses d’investissement supplémentaires entreprises par les pouvoirs publics, ou, en généralisant, par des dépenses publiques, à condition de les financer par l’emprunt sur les suppléments de revenus et non par des impôts sur les revenus antérieurement formés. L’insuffisance des investissements pouvant elle-même provenir de l’insuffisance de l’incitation à investir due au niveau trop élevé du taux d’intérêt, une action sur le taux d’intérêt par la politique monétaire peut, en second lieu, être nécessaire. Enfin, pour un montant d’investissement donné, le revenu peut se fixer à un niveau déprimé, compte tenu de l’insuffisance de la valeur du multiplicateur k = R/I, et donc de celle de la propension à consommer, c. Celle-ci peut être rehaussée au moyen d’une politique de redistribution du revenu en faveur des catégories sociales ayant la plus forte propension à consommer, relativement aux catégories à l’encontre desquelles la redistribution s’opérera.Le débatLes conclusions dégagées par Keynes et ses disciples ont été remises en cause par une école dite néoclassique. Le maintien d’un équilibre de plein-emploi est en relation avec la flexibilité de trois grandeurs: les taux de salaire monétaires, le niveau général des prix (dont dépendent les taux de salaire réels), le taux d’intérêt. La rigidité du taux d’intérêt n’est une cause de sous-emploi que si, en regard, les salaires monétaires et les prix sont rigides. Les causes du sous-emploi ne se trouvent ni dans la rigidité du taux d’intérêt dénoncée par Keynes, ni dans la rigidité des salaires monétaires dénoncée par ses prédécesseurs.On ne peut trancher le problème sans déterminer au préalable s’il y a ou non rigidité des prix. La flexibilité des prix peut permettre le rétablissement de l’équilibre de plein-emploi, soit par son action sur les taux de salaire réels, soit par son action (effet dit d’«encaisse réelle», qui joue un rôle important dans les travaux récents) sur la demande de monnaie, et par là sur le taux d’intérêt. Une baisse des prix entraînera une diminution de la demande d’encaisses, celles-ci étant en proportion stable du revenu réel, et cela permettra la baisse du taux d’intérêt nécessaire pour que s’établisse le montant d’investissement susceptible de ramener le plein-emploi.La théorie keynésienne garde néanmoins de nombreux partisans. Il n’est pas évident que l’effet d’encaisse réelle joue en cas de baisse des prix, car les consommateurs peuvent céder à l’illusion monétaire, c’est-à-dire maintenir le montant de leurs encaisses en proportion de leur revenu nominal. En tant que salariés, ils peuvent avoir un comportement analogue: ils accepteraient une baisse de leurs salaires nominaux à condition que les prix baissent en conséquence, mais ils n’ont aucune confiance dans le mécanisme qui permettrait d’obtenir ce résultat, et en conséquence ils refusent toute baisse du salaire nominal, même en période de chômage.De toute façon, la rigidité des prix depuis la Seconde Guerre mondiale semble être la règle, même en période de dépression. Que les raisons en soient dans le comportement des entrepreneurs (pratiques monopolistiques) ou dans celui des consommateurs (absence d’effet d’encaisse réelle), ou encore dans celui des salariés; que la rigidité des prix soit la conséquence de la rigidité des salaires ou qu’à l’inverse la rigidité des salaires se justifie par la rigidité des prix, cette dernière tend à faire obstacle aux mécanismes d’ajustement invoqués par l’école néoclassique.Analyse dynamiqueLe phénomène de la dépression peut relever d’une analyse dynamique. Et cela, de deux façons.Théorie de la dépression et théorie des cyclesLa dépression peut être entendue comme phase du mouvement cyclique de l’activité économique. Elle est alors considérée comme le prolongement de la crise correspondant au retournement de la conjoncture d’expansion. La théorie dynamique moderne s’efforçant d’expliquer le mouvement cyclique dans sa continuité et de ne point dissocier l’explication des phases alternantes de prospérité et de dépression de celle des points de retournement, la théorie de la dépression entendue en ce sens relève à l’époque contemporaine de la théorie des cycles.Notons encore qu’aujourd’hui les phases qui suivent le retournement de l’expansion présentent le plus souvent un caractère de récession, c’est-à-dire des caractéristiques atténuées par rapport à celles retenues pour définir la dépression. À la limite, une conjoncture déprimée se traduit seulement par un ralentissement de la croissance.Étude de tendance séculaireL’étude dynamique de la dépression peut être entendue dans un second sens, comme constituant l’étude des facteurs qui tendent à freiner la croissance. C’est alors, non plus une étude de cycle, mais une étude de tendance séculaire.Le trend de la croissance peut s’infléchir et la croissance se ralentir par un processus d’autofreinage, de telle sorte que soit finalement atteint, au moins de façon asymptotique, un niveau stable de l’activité économique correspondant à un état stationnaire. Envisagée de cette façon, la dépression est fréquemment qualifiée, dans la littérature économique, de stagnation.D’inspiration keynésienne, une école dite stagnationniste (Hansen) étudie la notion de maturité économique, caractérisant la phase avancée du développement des économies capitalistes.Ces thèses ont pris naissance aux États-Unis, à l’occasion de la grande dépression des années trente. Elles reposent sur une analyse de la dégradation des facteurs régissant la croissance de la demande effective. On s’efforce de démontrer que l’action des facteurs qui suscitent la croissance des investissements connaît une intensité décroissante. Le premier de ces facteurs est la croissance démographique, dont on constate le ralentissement séculaire dans les pays développés. Le second facteur retenu est le caractère des innovations. On suppose que, après avoir impliqué un processus d’intensification capitalistique, c’est-à-dire d’accroissement du capital par tête, les innovations dans les techniques de production ont désormais pour objectif ou pour conséquence d’économiser du capital, de telle sorte que le montant d’investissement nécessaire pour réaliser les innovations qui, par unité de temps, permettent un taux déterminé d’accroissement de la productivité, tend à être de plus en plus faible. À supposer que le rythme du progrès technique lui-même n’en vînt pas à se ralentir au cours du temps, le montant d’investissement tendrait néanmoins à décroître.En revanche, l’épargne tend à s’élever avec l’élévation du revenu national concomitante à la croissance. Un déséquilibre tend donc à s’établir dans le sens d’un excédent de l’épargne sur l’investissement qui exerce une influence dépressive croissante sur l’activité économique. Cette thèse, inspirée par la situation des États-Unis entre les deux guerres et par l’atonie frappante de l’activité d’investissement constatée pendant cette période, ne semble guère actuelle.Une explication complémentaireUne autre explication, complémentaire des précédentes, doit être examinée. À côté des investissements destinés à permettre la réalisation du progrès technique doivent être mentionnés ceux qui ont pour objet de développer la capacité de production pour répondre à l’élévation de la demande des consommateurs en relation avec la croissance des revenus. Les investissements induits par la demande finale peuvent diminuer en proportion du revenu lors du processus de croissance, si la propension à consommer décroît elle-même lorsque le revenu augmente.Cet argument reprend l’hypothèse faite par Keynes, en statique comparative, et étendue à une analyse de dynamique de longue période. Dans La Théorie générale , Keynes s’appuie sur cette observation: les ménages ayant des revenus faibles consomment une proportion plus grande de leurs revenus que les ménages ayant des revenus élevés; il en déduit une loi d’évolution (en courte période) de la consommation par rapport au revenu, la consommation devant varier proportionnellement moins que le revenu. Dans les phases de dépression cyclique, lorsque le revenu décroît, la consommation diminue dans une proportion plus faible, ce qui est un mécanisme stabilisateur.Par contre, si la propension à consommer marginale C/ R baisse rapidement lorsque le revenu augmente, l’insuffisance de la consommation peut expliquer l’impossibilité qu’il y a d’atteindre, pour un montant de dépense d’investissement, un niveau d’équilibre du revenu correspondant au plein-emploi par effet multiplicateur. La loi de variation de la consommation en fonction du revenu peut ainsi être tout à la fois un facteur de freinage des dépressions cycliques, et un facteur d’explication d’une tendance permanente à la dépression.Étendu à la longue période, le raisonnement justifierait la tendance à la stagnation et l’autofreinage de la croissance: à mesure que le revenu national s’élèverait, la proportion qui en est consommée C/R, tendrait continûment à diminuer, et donc le taux d’épargne tendrait à s’accroître. Or l’insuffisance de la propension à consommer entraînerait une diminution du taux d’investissement correspondant aux dépenses d’investissement induites par la demande des consommateurs, rendant ainsi de plus en plus difficile l’absorption de l’épargne par l’investissement.Les conclusions tirées de l’étude du rapport C/R font que cet aspect de la théorie keynésienne est aujourd’hui à peu près généralement abandonné. Aux États-Unis, où l’on a pu établir des séries chronologiques portant sur une centaine d’années, ce rapport semble étonnamment stable dans la longue période et n’accuser aucune tendance définie à la baisse. En conséquence, les disciples de Keynes eux-mêmes ont abandonné l’hypothèse faite antérieurement quant à la longue période, cantonnant l’application de l’hypothèse de décroissance de la propension à consommer, à la théorie du cycle (Hansen, Duesenberry). Notons qu’une école d’inspiration néoclassique (Friedman et l’école de Chicago) remet radicalement en cause l’hypothèse d’une loi de décroissance quelconque de la propension à consommer, en lui opposant la théorie dite du revenu permanent.Les théories marxistesLes théories de la tendance séculaire à la dépression, d’inspiration keynésienne, semblent donc avoir perdu une grande partie de leur audience. Encore que chez certains auteurs anglo-saxons (Sweezy, Mrs. Robinson) apparaisse la volonté de combiner les théories keynésiennes et les théories marxistes dans une construction synthétique, la théorie de la tendance à la dépression dans la longue période historique a été essentiellement représentée par des théories d’inspiration marxiste.Un premier courant de pensée est représenté par la théorie marxienne de l’accumulation de capital, l’explication étant centrée sur la loi tendancielle à la baisse des profits, elle-même expliquée par les variations dans la composition organique du capital.Un deuxième courant de pensée apparaît avec la théorie de l’impérialisme économique chez Lénine: les tendances dépressives naissant à l’intérieur du système capitaliste lors du processus d’industrialisation peuvent être provisoirement résorbées par l’exploitation de débouchés préexistants dans les pays non encore industrialisés, par la voie du commerce extérieur entre pays inégalement développés.Une thèse similaire apparaît chez Rosa Luxemburg, qui s’attache plus particulièrement à l’étude des conditions de réalisation de la plus-value potentiellement engendrée par le système capitaliste, au moyen de son commerce extérieur.Ces thèses avaient en commun de prévoir que la pression des tendances dépressives à l’intérieur du système capitaliste ne pouvait être que provisoirement résorbée par la croissance du commerce extérieur et par l’extension spatiale du système. Les tendances dépressives devaient entraîner des crises périodiques de plus en plus graves, jusqu’à éclatement du capitalisme. Cette conclusion «nécessaire» attend toujours sa vérification.

Reste à déterminer le niveau d’investissement lui-même. Pour des anticipations données des entrepreneurs quant à la rentabilité du capital, Keynes estime que le taux d’intérêt est un phénomène monétaire et qu’il jouera un rôle déterminant. Pour une offre de monnaie donnée, il dépend de la préférence pour la liquidité, c’est-à-dire de la demande de monnaie qui découle non seulement des besoins d’encaisses en relation avec le niveau de revenu atteint, mais encore de la mesure dans laquelle les détenteurs de monnaie désireront la thésauriser.La dépression s’explique par l’insuffisance de la demande effective. Les causes de cette insuffisance pourront être recherchées dans trois directions dont dépendent les mesures de politique économique qui seront proposées pour remédier à la dépression.Celle-ci peut, en premier lieu, provenir de l’insuffisance du montant des dépenses d’investissement. On y remédie alors grâce à des dépenses d’investissement supplémentaires entreprises par les pouvoirs publics, ou, en généralisant, par des dépenses publiques, à condition de les financer par l’emprunt sur les suppléments de revenus et non par des impôts sur les revenus antérieurement formés. L’insuffisance des investissements pouvant elle-même provenir de l’insuffisance de l’incitation à investir due au niveau trop élevé du taux d’intérêt, une action sur le taux d’intérêt par la politique monétaire peut, en second lieu, être nécessaire. Enfin, pour un montant d’investissement donné, le revenu peut se fixer à un niveau déprimé, compte tenu de l’insuffisance de la valeur du multiplicateur k = R/I, et donc de celle de la propension à consommer, c. Celle-ci peut être rehaussée au moyen d’une politique de redistribution du revenu en faveur des catégories sociales ayant la plus forte propension à consommer, relativement aux catégories à l’encontre desquelles la redistribution s’opérera.Le débatLes conclusions dégagées par Keynes et ses disciples ont été remises en cause par une école dite néoclassique. Le maintien d’un équilibre de plein-emploi est en relation avec la flexibilité de trois grandeurs: les taux de salaire monétaires, le niveau général des prix (dont dépendent les taux de salaire réels), le taux d’intérêt. La rigidité du taux d’intérêt n’est une cause de sous-emploi que si, en regard, les salaires monétaires et les prix sont rigides. Les causes du sous-emploi ne se trouvent ni dans la rigidité du taux d’intérêt dénoncée par Keynes, ni dans la rigidité des salaires monétaires dénoncée par ses prédécesseurs.On ne peut trancher le problème sans déterminer au préalable s’il y a ou non rigidité des prix. La flexibilité des prix peut permettre le rétablissement de l’équilibre de plein-emploi, soit par son action sur les taux de salaire réels, soit par son action (effet dit d’«encaisse réelle», qui joue un rôle important dans les travaux récents) sur la demande de monnaie, et par là sur le taux d’intérêt. Une baisse des prix entraînera une diminution de la demande d’encaisses, celles-ci étant en proportion stable du revenu réel, et cela permettra la baisse du taux d’intérêt nécessaire pour que s’établisse le montant d’investissement susceptible de ramener le plein-emploi.La théorie keynésienne garde néanmoins de nombreux partisans. Il n’est pas évident que l’effet d’encaisse réelle joue en cas de baisse des prix, car les consommateurs peuvent céder à l’illusion monétaire, c’est-à-dire maintenir le montant de leurs encaisses en proportion de leur revenu nominal. En tant que salariés, ils peuvent avoir un comportement analogue: ils accepteraient une baisse de leurs salaires nominaux à condition que les prix baissent en conséquence, mais ils n’ont aucune confiance dans le mécanisme qui permettrait d’obtenir ce résultat, et en conséquence ils refusent toute baisse du salaire nominal, même en période de chômage.De toute façon, la rigidité des prix depuis la Seconde Guerre mondiale semble être la règle, même en période de dépression. Que les raisons en soient dans le comportement des entrepreneurs (pratiques monopolistiques) ou dans celui des consommateurs (absence d’effet d’encaisse réelle), ou encore dans celui des salariés; que la rigidité des prix soit la conséquence de la rigidité des salaires ou qu’à l’inverse la rigidité des salaires se justifie par la rigidité des prix, cette dernière tend à faire obstacle aux mécanismes d’ajustement invoqués par l’école néoclassique.Analyse dynamiqueLe phénomène de la dépression peut relever d’une analyse dynamique. Et cela, de deux façons.Théorie de la dépression et théorie des cyclesLa dépression peut être entendue comme phase du mouvement cyclique de l’activité économique. Elle est alors considérée comme le prolongement de la crise correspondant au retournement de la conjoncture d’expansion. La théorie dynamique moderne s’efforçant d’expliquer le mouvement cyclique dans sa continuité et de ne point dissocier l’explication des phases alternantes de prospérité et de dépression de celle des points de retournement, la théorie de la dépression entendue en ce sens relève à l’époque contemporaine de la théorie des cycles.Notons encore qu’aujourd’hui les phases qui suivent le retournement de l’expansion présentent le plus souvent un caractère de récession, c’est-à-dire des caractéristiques atténuées par rapport à celles retenues pour définir la dépression. À la limite, une conjoncture déprimée se traduit seulement par un ralentissement de la croissance.Étude de tendance séculaireL’étude dynamique de la dépression peut être entendue dans un second sens, comme constituant l’étude des facteurs qui tendent à freiner la croissance. C’est alors, non plus une étude de cycle, mais une étude de tendance séculaire.Le trend de la croissance peut s’infléchir et la croissance se ralentir par un processus d’autofreinage, de telle sorte que soit finalement atteint, au moins de façon asymptotique, un niveau stable de l’activité économique correspondant à un état stationnaire. Envisagée de cette façon, la dépression est fréquemment qualifiée, dans la littérature économique, de stagnation.D’inspiration keynésienne, une école dite stagnationniste (Hansen) étudie la notion de maturité économique, caractérisant la phase avancée du développement des économies capitalistes.Ces thèses ont pris naissance aux États-Unis, à l’occasion de la grande dépression des années trente. Elles reposent sur une analyse de la dégradation des facteurs régissant la croissance de la demande effective. On s’efforce de démontrer que l’action des facteurs qui suscitent la croissance des investissements connaît une intensité décroissante. Le premier de ces facteurs est la croissance démographique, dont on constate le ralentissement séculaire dans les pays développés. Le second facteur retenu est le caractère des innovations. On suppose que, après avoir impliqué un processus d’intensification capitalistique, c’est-à-dire d’accroissement du capital par tête, les innovations dans les techniques de production ont désormais pour objectif ou pour conséquence d’économiser du capital, de telle sorte que le montant d’investissement nécessaire pour réaliser les innovations qui, par unité de temps, permettent un taux déterminé d’accroissement de la productivité, tend à être de plus en plus faible. À supposer que le rythme du progrès technique lui-même n’en vînt pas à se ralentir au cours du temps, le montant d’investissement tendrait néanmoins à décroître.En revanche, l’épargne tend à s’élever avec l’élévation du revenu national concomitante à la croissance. Un déséquilibre tend donc à s’établir dans le sens d’un excédent de l’épargne sur l’investissement qui exerce une influence dépressive croissante sur l’activité économique. Cette thèse, inspirée par la situation des États-Unis entre les deux guerres et par l’atonie frappante de l’activité d’investissement constatée pendant cette période, ne semble guère actuelle.Une explication complémentaireUne autre explication, complémentaire des précédentes, doit être examinée. À côté des investissements destinés à permettre la réalisation du progrès technique doivent être mentionnés ceux qui ont pour objet de développer la capacité de production pour répondre à l’élévation de la demande des consommateurs en relation avec la croissance des revenus. Les investissements induits par la demande finale peuvent diminuer en proportion du revenu lors du processus de croissance, si la propension à consommer décroît elle-même lorsque le revenu augmente.Cet argument reprend l’hypothèse faite par Keynes, en statique comparative, et étendue à une analyse de dynamique de longue période. Dans La Théorie générale , Keynes s’appuie sur cette observation: les ménages ayant des revenus faibles consomment une proportion plus grande de leurs revenus que les ménages ayant des revenus élevés; il en déduit une loi d’évolution (en courte période) de la consommation par rapport au revenu, la consommation devant varier proportionnellement moins que le revenu. Dans les phases de dépression cyclique, lorsque le revenu décroît, la consommation diminue dans une proportion plus faible, ce qui est un mécanisme stabilisateur.Par contre, si la propension à consommer marginale C/ R baisse rapidement lorsque le revenu augmente, l’insuffisance de la consommation peut expliquer l’impossibilité qu’il y a d’atteindre, pour un montant de dépense d’investissement, un niveau d’équilibre du revenu correspondant au plein-emploi par effet multiplicateur. La loi de variation de la consommation en fonction du revenu peut ainsi être tout à la fois un facteur de freinage des dépressions cycliques, et un facteur d’explication d’une tendance permanente à la dépression.Étendu à la longue période, le raisonnement justifierait la tendance à la stagnation et l’autofreinage de la croissance: à mesure que le revenu national s’élèverait, la proportion qui en est consommée C/R, tendrait continûment à diminuer, et donc le taux d’épargne tendrait à s’accroître. Or l’insuffisance de la propension à consommer entraînerait une diminution du taux d’investissement correspondant aux dépenses d’investissement induites par la demande des consommateurs, rendant ainsi de plus en plus difficile l’absorption de l’épargne par l’investissement.Les conclusions tirées de l’étude du rapport C/R font que cet aspect de la théorie keynésienne est aujourd’hui à peu près généralement abandonné. Aux États-Unis, où l’on a pu établir des séries chronologiques portant sur une centaine d’années, ce rapport semble étonnamment stable dans la longue période et n’accuser aucune tendance définie à la baisse. En conséquence, les disciples de Keynes eux-mêmes ont abandonné l’hypothèse faite antérieurement quant à la longue période, cantonnant l’application de l’hypothèse de décroissance de la propension à consommer, à la théorie du cycle (Hansen, Duesenberry). Notons qu’une école d’inspiration néoclassique (Friedman et l’école de Chicago) remet radicalement en cause l’hypothèse d’une loi de décroissance quelconque de la propension à consommer, en lui opposant la théorie dite du revenu permanent.Les théories marxistesLes théories de la tendance séculaire à la dépression, d’inspiration keynésienne, semblent donc avoir perdu une grande partie de leur audience. Encore que chez certains auteurs anglo-saxons (Sweezy, Mrs. Robinson) apparaisse la volonté de combiner les théories keynésiennes et les théories marxistes dans une construction synthétique, la théorie de la tendance à la dépression dans la longue période historique a été essentiellement représentée par des théories d’inspiration marxiste.Un premier courant de pensée est représenté par la théorie marxienne de l’accumulation de capital, l’explication étant centrée sur la loi tendancielle à la baisse des profits, elle-même expliquée par les variations dans la composition organique du capital.Un deuxième courant de pensée apparaît avec la théorie de l’impérialisme économique chez Lénine: les tendances dépressives naissant à l’intérieur du système capitaliste lors du processus d’industrialisation peuvent être provisoirement résorbées par l’exploitation de débouchés préexistants dans les pays non encore industrialisés, par la voie du commerce extérieur entre pays inégalement développés.Une thèse similaire apparaît chez Rosa Luxemburg, qui s’attache plus particulièrement à l’étude des conditions de réalisation de la plus-value potentiellement engendrée par le système capitaliste, au moyen de son commerce extérieur.Ces thèses avaient en commun de prévoir que la pression des tendances dépressives à l’intérieur du système capitaliste ne pouvait être que provisoirement résorbée par la croissance du commerce extérieur et par l’extension spatiale du système. Les tendances dépressives devaient entraîner des crises périodiques de plus en plus graves, jusqu’à éclatement du capitalisme. Cette conclusion «nécessaire» attend toujours sa vérification.

Encyclopédie Universelle. 2012.